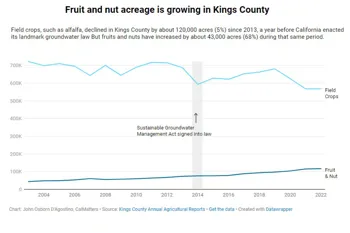

US (CA): Revol Greens to repurpose California greenhouse

CAN (ON): Construction of 2 greenhouse projects has started in Leamington

"It is not the only pest we are facing, but it's one causing us the most headaches"

"We can harvest this variety for the rest of the year, from April until October"

“There are numerous opportunities for product range and market expansion"

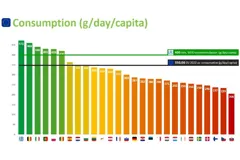

"Did you know that each of us inhales, eats, and drinks at least 100,000 plastic particles per year?"

Seasonal kickoff for regional organic tomatoes

Tackling the challenge of LED optimization